发电行业配额方案解读与交易策略推荐

发布者 | 中标研 2024-10-25

配额结转:强制流通配额可覆盖超八成刚性需求2024年10月16日,生态环境部发布了《2023、2024年度全国碳排放权交易发电行业配额总量和分配方案》。相较于征求意见稿,配额方案在修正系数、配额结转等方面进行了重大调整。本文从①配额分配方法、②履约政策、③配额结转规则以及④发放和履约节点、抵销要求等四个方面深度剖析了配额方案的调整动机及其潜在影响。对于市场最为关注的配额结转规则,我们认为若企业自有盈余不大于1万吨(包括小于等于0的情况),则最大可结转量为1万吨;当企业自有盈余大于1万吨时,其最大可结转量为MIN[自有余量的60%+0.4万吨,期末持仓量2025年]。此外,少量的新CCER大概率会被缺口企业用于抵销清缴,但盈余企业用新CCER置换配额是不划算的,因为新CCER没有有效期。若每个企业都尽量按照最优策略进行交易,那么2025年底前,预期配额结转规则将引导全体盈余企业净卖出超2亿吨配额(市场强制流通配额),可覆盖全体缺口企业刚性需求的85%。 后市展望:价格中枢有望抬升,25H2存在下调风险全国碳市场整体盈余呈现下滑态势,预计2024年、2025年价格运行中枢有望小幅抬升。尤其在2025年一季度可能会出现阶段性价格高点。值得注意的是,配额结转规则的出现将导致市场出现超过2亿吨的强制流通配额,这部分配额可以满足85%的刚性需求,一定程度上可以减少市场惜售情绪、缓解碳价上涨压力,集中出货时间可能在2025年下半年,届时碳价可能存在下调风险。初步估算2024年全国碳市场成交均价约为100元/吨;2025年全国碳市场成交均价约为109元/吨附近。 风险提示1、未考虑新行业纳入全国碳市场的情形;2、未考虑企业非理性导致配额到期作废的情形;3、未考虑企业不看好未来市场选择全部抛售变现的情形;4、未考虑企业第三、四履约周期未足额履约的情形。(正文)

2024年10月16日,生态环境部发布了《关于做好2023、2024年度发电行业全国碳排放权交易配额分配及清缴相关工作的通知》(以下简称《通知》),《2023、2024年度全国碳排放权交易发电行业配额总量和分配方案》(以下简称《配额方案》)也在附件中一同发布。此前,生态环境部曾于2024年7月2日发布配额方案的征求意见稿及其编制说明(以下简称《征求意见稿》)。相较于《征求意见稿》,《配额方案》在修正系数、配额结转等方面进行了重大调整。发电行业配额分配方案有三大核心要素:(1)配额分配方法:各类机组基准值、产量数据、修正系数;(2)履约政策:燃气机组豁免政策、20%缺口以上豁免政策、预支未来年度配额的灵活机制、个性化纾困政策;(3)配额结转规则。除了上述核心要素外,《通知》还对配额发放时间节点、履约清缴时间节点以及抵销要求作了详细规定。本文将按上述结构深度剖析《配额方案》的调整动机及其潜在影响。1. 优化配额分配方法发电行业2023、2024年度配额继续实行免费分配,采用基准法并结合机组层面豁免机制核定机组应发放配额量。相较于第二履约周期,《配额方案》的配额分配方法在各类机组基准值、产量数据以及修正系数等三方面均作了调整;相较于《征求意见稿》,《配额方案》删除了“冷却方式修正系数”,燃煤机组发电平衡值和基准值也作了与之对应的上调。1.1 配额计算参数由供电量改为发电量

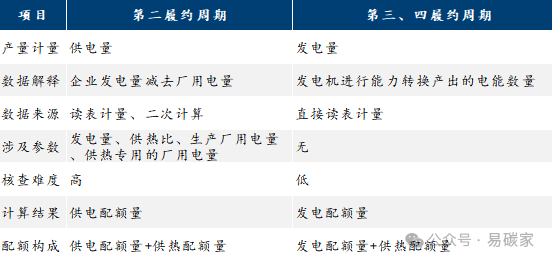

调整动机:降低数据核查与监管风险。供电量不是通过直接读表获取,而是由发电设施的发电量减去与生产有关辅助设备的消耗电量二次计算得到,后者难以准确核查,导致供电量也难以准确计算,存在较大的数据质量风险。为确保配额分配过程中的各项参数真实准确可靠,配额计算由“基于供电量核定供电配额”调整为“基于发电量核定发电配额”,细节见表1。

表1:配额计算由“基于供电量核定供电配额”调整为“基于发电量核定发电配额”

资料来源:生态环境部,国泰君安期货研究

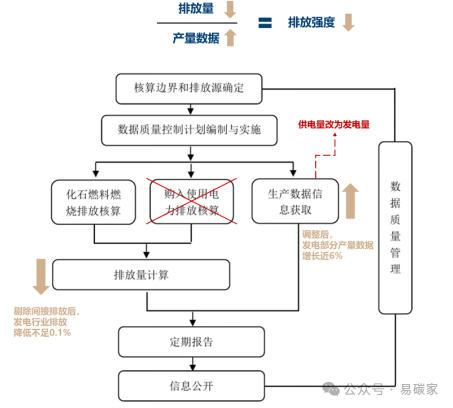

潜在影响:基准值将跟随排放强度出现技术性下调。以2022年度数据为例,根据2022年12月印发的《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》(简称“核算指南”),发电部分产量数据由供电量改为发电量后,或出现接近6%的技术增长;考虑到不再将购入使用电力产生的二氧化碳间接排放纳入配额管理范围,从技术角度看,发电行业排放量会下降,但降幅在0.1%以内。综上可得,发电机组的排放强度会出现技术性下调,但行业覆盖二氧化碳排放总量基本不变(图1)。当前,全国碳市场发电行业配额基准值是基于历史年度或本年度排放强度确定的。所以,配额计算参数调整后,配额分配口径与排放核算口径一致,基准值也将跟随排放强度出现技术性下调,其与第二履约周期所公布的基准值不再具备可比性。

[ 燃气机组实行机组层面豁免机制,其他机组实行重点排放单位层面豁免机制。]图1:发电机组的排放强度会出现技术性下调,但行业覆盖二氧化碳排放总量基本不变

资料来源:生态环境部,国泰君安期货研究

1.2 修正系数对配额分配的影响减弱相较于第二履约周期,《配额方案》取消了供热量修正系数和冷却方式修正系数,缩小了调峰修正系数的适用范围;相较于《征求意见稿》,《配额方案》新增删除了“冷却方式修正系数”。1.2.1 新增:取消冷却方式修正系数调整动机:降低修正系数对配额分配的影响,减少省间配额分配不公平。过去,对于凝汽器冷却方式为水冷、空冷的机组以及背压机组,冷却方式修正系数分别为1、1.05、1。据了解,山西等省份因空冷机组占比较高,获得了更多的配额激励。为进一步降低修正系数对配额分配的影响,确保配额分配更加公平准确,《配额方案》取消了冷却方式修正系数。表2:各类燃煤发电机组的平均冷却方式修正系数

资料来源:生态环境部,国泰君安期货研究;备注:表中数据为假设因履约政策超发的配额不随修正系数变化,根据《配额方案》与《征求意见稿》披露的基准值推算出的平均冷却方式修正系数

潜在影响:市场整体缺口暂无变动,不利于北方闭式供热多的机组。相较于《征求意见稿》,取消冷却方式修正系数后,燃煤机组发电平衡值和基准值均有所上调,而各类机组发电配额缺口率却没有发生变化。这表明随着冷却方式修正系数的取消,平衡值作了与之对应的调整,基准值则是在平衡值基础上按照一定缺口率计算得到,缺口率与《征求意见稿》保持一致。此外,2023年度经核查排放量也不会因为取消配额分配的修正系数发生变化。因此,从市场整体角度看,取消冷却方式修正系数对第三、四履约周期的整体配额缺口率和绝对缺口量均没有产生影响。不过,取消冷却方式修正系数,不利于北方闭式(风冷)供热多的机组,变相地收紧了此类机组的配额分配。

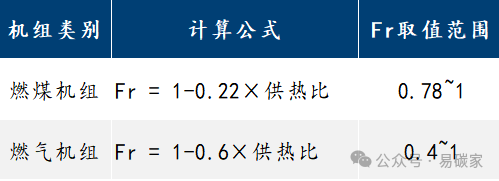

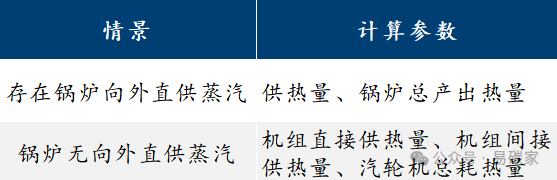

1.2.2 取消供热量修正系数调整动机:与核算指南衔接,减少核查工作量。计算供热量修正系数的关键参数是“供热比”(见表3);然而,根据核算指南,发电部分产量数据由供电量改为发电量后,发电量数据直接读表计量,不再涉及“供热比”,对于“供热比”“仅报告不核查”,且供热比计算难度大,因而不便继续用于配额核定(表4)。为提升配额核定准确性,取消了供热量修正系数。表3:供热量修正系数(Fr)计算

资料来源:生态环境部,国泰君安期货研究

表4:供热比计算难度大

资料来源:生态环境部,国泰君安期货研究;备注:1、只列举了部分情景的计算参数;2、计算参数通常不可得,企业多采用经验值估计。

潜在影响:削弱了修正系数对配额总量的影响,实现对机组供热的鼓励。(1)取消供热量修正系数后,修正系数对配额总量的影响显著降低;(2)分机组类别看,该调整对燃气机组配额影响较大,参考表2;(3)对于热电联产机组,供热量增加会使得机组整体效率提高,在相同热量输入的前提下,供热越多,机组获得的配额激励就越多。

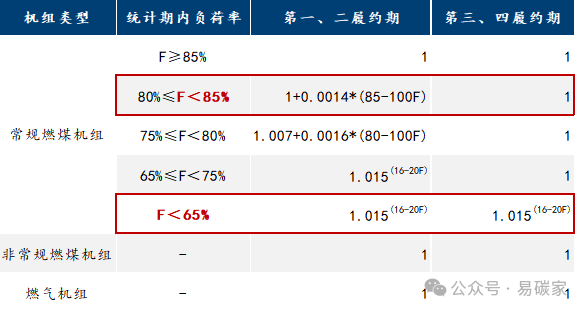

1.2.3 缩小调峰修正系数适用范围调整动机:凸显对低负荷机组的补偿,避免过度补偿。在第二履约周期,负荷(出力)系数修正系数取值范围在1~1.269之间,对常规燃煤机组起到正向补偿作用;补偿起点为负荷率85%,根据2022年度数据,超过90%的常规燃煤机组使用了大于1的负荷(出力)系数修正系数,整体补偿范围过大,所以有必要作调整。根据生态环境部数据,2022年全国机组平均负荷率约为65%,各类别机组的平均负荷率也远低于85%,而且随着能源转型推进,未来火电机组负荷率会进一步下降。基于此,为了凸显对低负荷机组的补偿,将补偿起点从85%降低至65%,调峰修正系数则仍按照原公式计算。潜在影响:得到调峰补偿的机组数量大概缩减四成。调整后,调峰修正系数取值范围变更为1.046~1.269,估计只有41%的常规燃煤机组将得到配额补偿。表5:调峰补偿起点从85%降低至65%,调峰修正系数则仍按照原公式计算

资料来源:生态环境部,国泰君安期货研究;备注:1、F是指负荷(出力)系数,即统计期内,单元机组总输出功率平均值与机组额定功率之比,即机组利用小时数与运行小时数之比,也称负荷率,属于生产数据;2、在第一履约周期,负荷(出力)系数修正系数仅适用于纯凝发电机组。

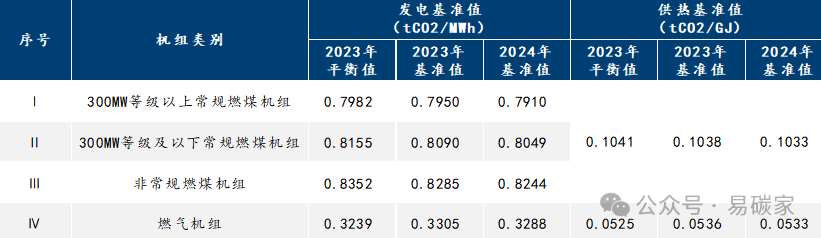

1.3 变更:燃煤机组发电基准值上调估算发电行业第三、四履约周期配额缺口共计5700万吨。2023、2024年度发电、供热基准值是在2023年度平衡值的基础上确定的,见表6。根据上述数据,基于团队测算模型,不考虑调整项和抵销机制,预估2023年全国碳市场发电行业配额缺口率约为0.5%,配额缺口量约为2500万吨;至于2024年度发电行业的缺口率和缺口量则仍有变数,粗估下来预计2024年度配额缺口率约0.6%,配额缺口量约3200万吨。

表6:2023、2024年度各类别机组碳排放基准值

资料来源:生态环境部,国泰君安期货研究

受《配额方案》优化调整影响,相较于第二履约期,本次《配额方案》基准值降幅较大。相较于第二履约周期,2023、2024年度配额基准值降幅较大(见表7),除政府有意逐步收紧配额以外,原因有四点:

表7:对比第二履约期,2023、2024年度各类别机组配额变化率

资料来源:生态环境部,国泰君安期货研究

1)《配额方案》由基于供电量核定配额改为基于发电量核定配额,发电量相比于供电量数值更大,造成基准值数值更小;根据团队测算,此项给发电基准值带来的降幅约为6%。

2)不再将购入使用电力产生的二氧化碳间接排放纳入配额管理范围,排放量将出现小幅下降,给发电基准值带来的降幅在0.1%以内。

3)取消冷却方式修正系数和供热量修正系数后,粗算给Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类机组发电基准值带来的变化幅度分别为0.2%、-4%、-8%和-9%。

4)供热配额分配的计算公式并未做调整,但是供热基准值出现较大幅度下调,这是因为取消供热量修正系数后,对于热电联产机组,供热量增加会使得机组整体效率提高,在相同热量输入的前提下,供热越多,机组获得的配额激励就越多。因此,《配额方案》通过下调供热基准值,适当降低供热基准值,确保鼓励供热的配额激励在合理区间内。

[ 2023年发电、供热平衡值是各类机组发电供热碳排放配额量与应清缴配额量平衡时对应的数值,反映了重点排放单位2023年实际加权平均碳排放强度以及履约优惠政策和各项修正系数对其配额分配的影响。]

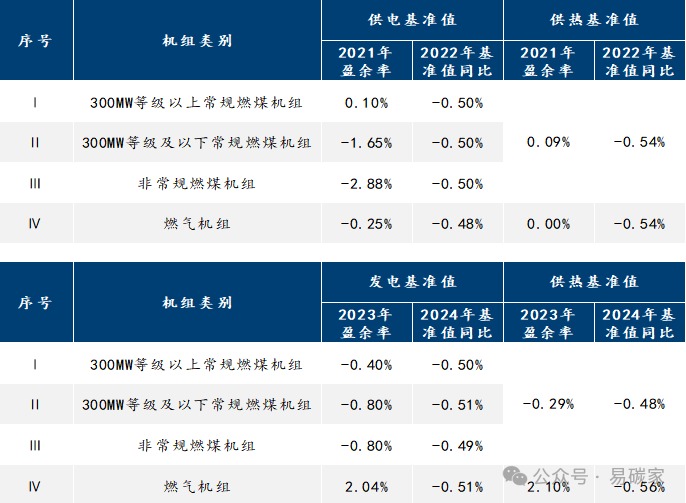

通过对比2021~2024年度配额盈余率或基准值同比变化率(表8),研究发现:1)不同机组配额收紧趋势亦有差异。相较于2021年度配额盈余率,2023年度Ⅱ、Ⅲ类别燃煤机组配额缺口率有所收窄;燃气机组整体配额由缺口转为盈余,我们推测主管部门希望通过放宽燃气机组配额分配基准值来实现鼓励燃气机组的目的,为未来取消燃气机组缺口豁免政策作铺垫;上述三类机组配额分配相对放松后,为控制全行业缺口率,调整300MW等级以上常规燃煤机组配额由盈转亏。2)每次配额方案中第二个年度的基准值均较上一年度稳定下降0.5%左右,这表明主管部门预期发电排放强度和供热排放强度以每年0.5%的速率下降。表8:2021~2024年度各类别机组碳排放配额盈余率或基准值同比变化率

资料来源:生态环境部,国泰君安期货研究

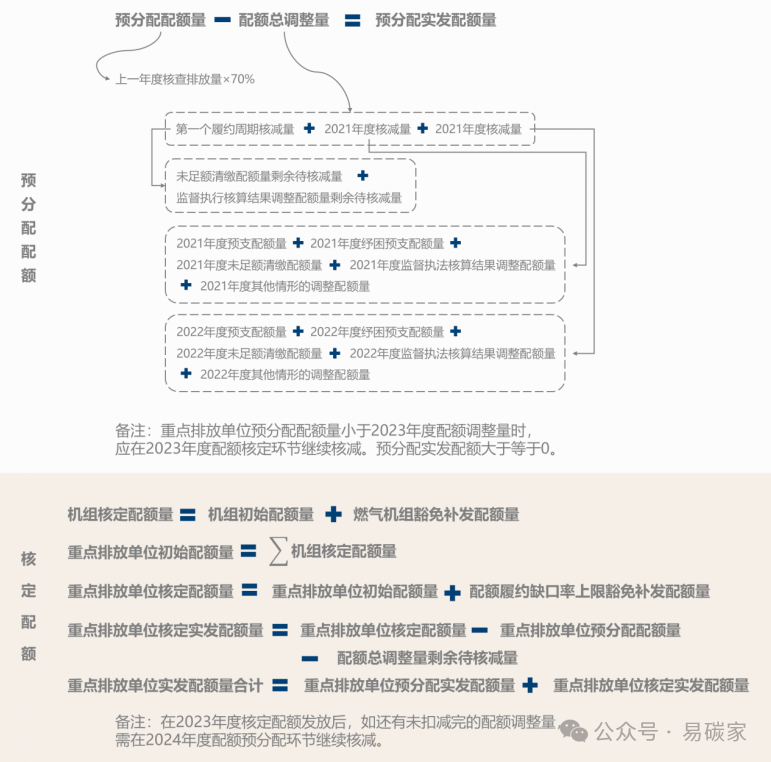

2. 取消配额预支和个性化纾困等履约政策相较于第二履约周期,《配额方案》取消了配额预支和个性化纾困等履约政策,调整内容与《征求意见稿》保持一致。调整动机:避免“寅吃卯粮”,充分发挥市场机制作用。2021、2022年国内经济形势严峻,主管部门在第二履约周期推出配额预支与个性化纾困政策,旨在保障能源供应、缓解重点排放单位履约压力。然而,长期实施配额预支政策,会降低企业减排积极性,不利于充分发挥市场机制的作用。为此,第三、四履约周期取消了配额预支和个性化纾困等临时政策。潜在影响:削减配额供应。调整后,新一轮履约周期将没有额外配额供应,且配额分配环节会将第二履约周期已预支和纾困的配额回收。3. 新增变更:发放和履约节点、抵销要求3.1 2023年度预分配、核定配额发放时间节点重合重点排放单位预分配实发配额量与核定实发配额量计算公式见图2。

图2:2023年度预分配实发配额量与核定实发配额量计算公式

资料来源:生态环境部,国泰君安期货研究

2023年度预分配和核定配额发放时间节点和时限完全一致.《通知》要求,各省级生态环境主管部门于2024年10月24日前将加盖公章的2023年度预分配配额(核定分配配额)数据表书面报送注登机构,注登机构自收到书面报送数据表的10个工作日内完成数据核对和预分配配额(核定分配配额)发放。换句话说,重点排放单位最晚在2024年11月6日之前拿到2023年度预分配配额和核定分配配额。

2024年度预分配与核定配额发放时间节点相差4个月。《通知》要求,各省级生态环境主管部门于2025年3月31日前将加盖公章的2024年度预分配配额数据表书面报送注登机构,注登机构自收到书面报送数据表的10个工作日内完成数据核对和预分配配额发放;各省级生态环境主管部门于2025年7月31日前将加盖公章的2024年度核定分配配额数据表书面报送注登机构,注登机构自收到书面报送数据表的10个工作日内完成数据核对和核定分配配额发放。简言之,重点排放单位最晚在2025年4月14日之前拿到2024年度预分配配额,2025年8月13日之前拿到核定分配配额。

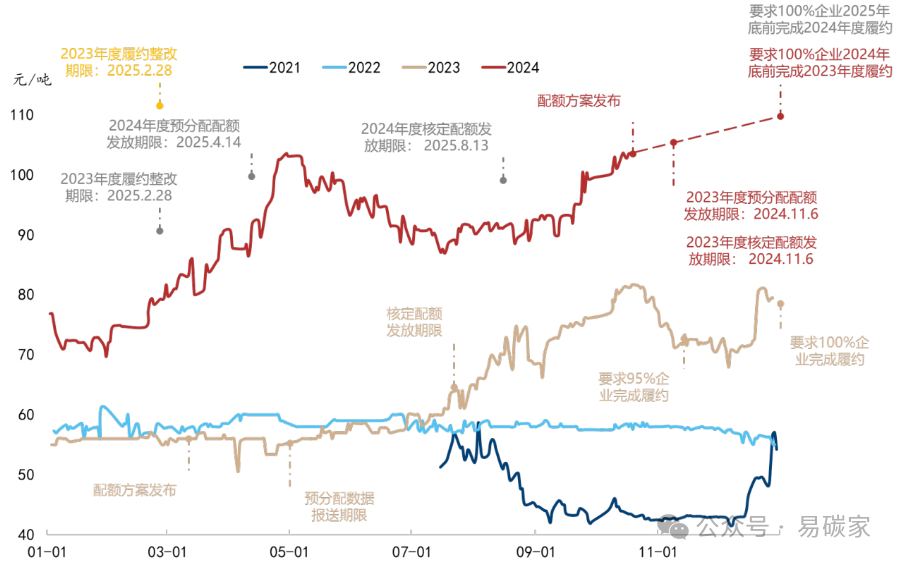

3.2 履约时限较短,缺口企业面临补缺压力今年履约时间并未推迟。《通知》指出,各省级生态环境主管部门组织重点排放单位于2024年12月31日前完成2023年度配额清缴,2025年12月31日前完成2024年度配额清缴。从理论上看,2023年度配额清缴的剩余时间不足3个月,缺口企业存在刚性采购需求,2024年底面临较高的价格上涨风险,图3展示了全国碳市场第二至四履约周期关键时间节点与综合价格走势。是否存在宽限期,有待观察执法力度。《通知》写到,针对未按时足额清缴2023、2024年度配额的重点排放单位,由市级及以上生态环境主管部门,根据《碳排放权交易管理暂行条例》(简称“暂行条例”)相关要求,责令重点排放单位分别于2025年2月28日前、2026年2月28日前完成2023、2024年度整改,并依法依规处理。我们判断,对于在2024年底未能完成履约清缴的企业,是否会严格按照《暂行条例》执法,仍有待观察。图3:全国碳市场第二至四履约周期关键时间节点与综合价格走势

资料来源:全国碳交易,国泰君安期货研究;备注:1、数据截至2024年10月18日;2、图中标注的时间均为《配额方案》要求的最后期限;3、灰色部分为2025年的关键时间节点;3、红色虚线部分仅为示意,不代表预测方向和价格区间。

如果存在宽限期,那么阶段性价格高点会后移。据草根调研,今年煤炭价格回落,火电企业大部分实现盈利,但工业企业普遍存在经营压力,且其自备电厂通常配额缺口较大。今年是《暂行条例》生效后的第一个履约周期,我们倾向于认为今年执法力度可能会有所放松。如果2023年度履约时限宽限至2025年2月28日,2024年度配额预分配时间节点是在3月中旬至4月中旬,宽限期内缺口企业理论上拿不到2024年度配额;即便企业在宽限期内拿到2024年度配额,根据《配额方案》要求,2024年度配额不可用于2023年度及以前年度配额清缴,宽限期内企业只能在市场上询价买货,要么购买2023年度及其之前年度配额,要么购买2024年1月22日之后登记的CCER,那么阶段性价格高点可能会出现在2025年第一季度。

[ 重点排放单位未按照规定清缴其碳排放配额的,由生态环境主管部门责令改正,处未清缴的碳排放配额清缴时限前1个月市场交易平均成交价格5倍~10倍罚款。]

3.3 预估企业将使用超1000万吨CCER用于履约清缴根据团队测算模型,大概有超1000万吨的CCER被用于抵销2023、2024年度配额清缴。具体计算如下:

(1)2017年3月14日前已获得国家应对气候变化主管部门备案的核证自愿减排量(简称“旧CCER”),可于2024年12月31日前用于抵销2023年度碳排放配额清缴,预估抵销规模为300~400万吨。

(2)对于第一履约周期出于履约目的已注销但实际未用于抵销清缴的CCER,由重点排放单位申请,可用于抵销2023年度配额清缴。

(3)2024年1月22日全国温室气体自愿减排交易市场启动后登记的CCER(简称“新CCER”)可用于抵销2023、2024年度碳排放配额清缴。预计2024年底有约2000万吨的新CCER获得登记;但是,考虑到新CCER目前没有有效期,购买新CCER来进行抵销以置换配额是不划算的。综上所述,我们推测没有新的CCER被用于2023年度的抵销清缴,但有新CCER会被用于2024年度的履约清缴。

4. 配额结转:强制流通配额可覆盖超八成刚性需求相较于第二履约周期,《配额方案》新增了配额结转规则,并在《征求意见稿》的基础上修改了配额可结转量计算公式,即添加了“基础可结转量”。

配额结转规则:新增“基础可结转量”。重点排放单位可根据《配额方案》附件5的有关要求申请将持有的2024年度及其之前年度配额结转为2025年度配额,未结转配额不再用于2025年度及后续年度履约。根据结转规则,重点排放单位最大可结转量 = 基础可结转量 + 净卖出量*结转倍率,且可结转量≤重点排放单位期末持仓量2025年。

调整动机:鼓励盈余企业积极出货,避免市场流通配额过少。前两个履约周期完成后,市场整体盈余配额超3亿吨,然而,由于“买入并持有”策略盛行,盈余企业普遍惜售,致使市场流通配额过少;同时,《碳排放权交易管理暂行条例》于2024年5月生效,未按规定清缴碳配额的重点排放单位会面临严格处罚,缺口企业存在刚性采购需求。为鼓励盈余企业积极出货、避免市场流通配额过少,新增“配额结转”规则。

接下来分情况讨论企业最优策略及其对市场的潜在影响。4.1 单个企业最优策略(不考虑CCER抵销)对企业而言,若企业自有盈余不大于1万吨(包括小于等于0的情况),则最大可结转量为1万吨;当企业自有盈余大于1万吨时,其最大可结转量为MIN[自有余量的60%+0.4万吨,期末持仓量2025年]。

(1)单个盈余企业最优结转策略和最大可结转量:为获得最大可结转量,盈余企业的最优结转策略是净卖出自有余量减1万吨后的40%,其最大可结转量为MIN[自有余量的60%+0.4万吨,期末持仓量2025年];若自有余量小于1万吨,盈余企业可以净买入1万吨减去自有余量的配额,直到持仓量达到1万吨,净卖出配额量取0,最大可结转量为1万吨。

(2)单个缺口企业最大可结转量为1万吨。缺口企业的净卖出配额量一定取0,因此除了购买配额来完成履约清缴以外,单个缺口企业还可以额外购买1万吨的配额用于结转,换言之,单个缺口企业最大可结转量为1万吨。

[ 自有余量是指2023年12月31日前配额持仓量加上第三、四履约周期配额实际盈余/缺口(考虑CCER抵销、调整项);盈余企业指自有余量大于0的重点排放单位,自有余量小于等于0的企业为缺口企业。]

4.2 单个企业最优策略(考虑CCER抵销)新旧CCER如何用于抵销清缴?2024年12月31日前,旧CCER可以用于2023年度抵销清缴,若企业配额缺口小于应清缴配额的5%,还可以利用旧CCER置换配额。新CCER则可用于抵销2023、2024年度碳排放配额清缴,预计2024年底有约2000万吨的新CCER获得登记,理论上存在使用新CCER抵销2023、2024年度配额清缴的可能性。除补足配额缺口以外,使用新CCER进行抵销以置换配额的策略无法实现碳资产价值最大化。我们对企业情况进行分类探讨后,倾向于认为新CCER大概率会被缺口企业用于抵销清缴,但盈余企业用新CCER置换配额是不划算的,因为新CCER没有有效期。只有当CCER价格2026年低于配额价格2026年的60%,购买新CCER进行抵销以置换配额才是有利可图的。4.3 市场强制流通配额超2亿吨2025年末,全国碳市场整体配额盈余超3亿吨。根据团队测算模型,预估前两个履约期结余的存量配额超4亿吨,扣除第三、四履约期配额缺口约0.6亿吨、配额调整项约0.4亿吨,同时考虑CCER抵销约0.1亿吨,推算得出2025年末全国碳市场整体配额盈余约为3亿吨。为了计算盈余企业净卖出量,我们需要进行三个基本假设:① 第二履约周期结束后有盈余的企业与第三、四履约周期有盈余的企业样本重合;②调整项和CCER抵销量在盈余企业和缺口企业各占50%;③企业看涨未来碳价,并希望实现配额最大结转(即不考虑企业非理性导致配额到期作废的情形)。市场强制流通配额可覆盖全体缺口企业刚性需求的85%。若每个企业都尽量按照最优策略进行交易,那么2025年底前,预期配额结转规则将引导全体盈余企业净卖出超2亿吨配额(市场强制流通配额),可覆盖全体缺口企业刚性需求的85%。此外,当价格运行至理想价位后,盈余企业将自愿出售配额满足缺口企业剩余的0.5亿吨净购入需求(包括刚性和非刚性)。如果没有配额结转规则,全体缺口企业的缺口均需要面临“惜售”引发的价格快速上涨风险。5. 各类企业交易策略博弈集中出货时间可能在2025年下半年。配额结转时限是在2025年底,多数企业可能倾向于完成第三、四履约周期履约清缴后再考虑卖出余量,所以卖压很有可能集中在2025年下半年。自有余量大于1万吨的企业交易心理揣摩:自有余量大于1万吨的企业,交易策略是逢高卖;当净卖出量超过(自有余量-1万吨)×40%之后,可以再逢低买入卖超部分配额量。[ 缺口企业刚性需求是指履约清缴需求,非刚性需求是指基础结转需求。]

(1)市场强制流通配额或优先流入大宗协议交易。预期配额结转规则将引导全体盈余企业净卖出超2亿吨配额(市场强制流通配额),为了避免过度砸盘,这部分净卖出的配额会先流入发电集团内部缺口公司(比例约80%),然后再流入市场,因此大宗协议交易成交价格承压。(2)理论上不存在无人接货的情况。值得注意的是,在缺口企业刚性和非刚性需求已被其他盈余企业满足后,单个盈余企业欲卖出配额时,可能存在没有缺口企业接货的风险,此时若企业的净卖出量尚未超出(自有余量-1万吨)×40%,无法实现理论最大结转,部分配额将到期作废。与此同时,市场必然存在净卖出量超出(自有余量-1万吨)×40%的盈余企业,他也无法获得理论最大结转,因此有接货意愿。此时两类盈余企业将通过市场交易卖出或买入相应数量配额以实现最大结转量。自有余量小于1万吨的盈余企业交易心理揣摩:自有余量小于1万吨的企业,交易策略是逢低买;当净买入量超过(1万吨-自有余量)之后,可以再逢高卖出买超部分配额量。部分盈余企业可能将自有余量配额全部抛售。尤其是民营企业,如果不看好未来市场(担心跌价、配额结转常态化),可能会选择全部抛售变现。6. 后市展望:价格中枢有望抬升,25H2存在下调风险预计2024、2025年价格中枢分别为100元/吨、109元/吨。全国碳市场整体盈余呈现下滑态势,预计2024年、2025年价格运行中枢有望小幅抬升。尤其在2025年一季度可能会出现阶段性价格高点。值得注意的是,配额结转规则的出现将导致市场出现超过2亿吨的强制流通配额,这部分配额可以满足85%的刚性需求,一定程度上可以减少市场惜售情绪、缓解碳价上涨压力,集中出货时间可能在2025年下半年,届时碳价可能存在下调风险。初步估算2024年全国碳市场成交均价约为100元/吨;2025年全国碳市场成交均价约为109元/吨附近。[ 截至2024年10月18日,2024年全国碳市场成交均价约为90元/吨。]

风险提示:1、未考虑新行业纳入全国碳市场的情形;

2、未考虑企业非理性导致配额到期作废的情形;

3、未考虑企业不看好未来市场选择全部抛售变现的情形;

4、未考虑企业第三、四履约周期未足额履约的情形。

(本文为节选简版,欲获取完整版《发电行业配额方案解读与交易策略推荐》,请咨询国泰君安期货对口销售或作者)

作者信息:

唐惠珽 国泰君安期货高级分析师

京ICP备19013933号-2

京ICP备19013933号-2